無線 LAN と通信距離について(1)

無線関連の製品を扱っていると、よく耳にするのが「どの位の距離まで使えるの?」という質問です。今回のシリーズではこの「無線と距離」について、基本原理から順を追って解説してゆきたいと思います。

フリスの公式

無線 LAN は電波(電磁波)を用いた通信システムです。電磁波が空間を伝わる理屈はマクスウェルの電磁方程式で記述されますが、あまりに難しくなりすぎるのでここでは扱いません。距離と電波強度の関係は、マクスウェル方程式から導出されたフリス(Friis)の伝達公式という方程式で記述されます。ここではフリス公式を土台として、無線 LAN の通信距離限界について代数的に算出してみます。

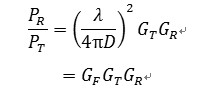

まず、フリス公式の基本形を式(1)に示します。これは要するに、受信側の電力は送信側の電力とアンテナの性能(利得)に比例し、通信距離の二乗・波長の逆二乗に反比例するという式です。パワーが大きかったりアンテナの性能が良いほど好調な通信が期待でき、距離が延びるほど通信条件は劣化してゆくという、いわば当たり前のことを示しています。

式(1) Friis 公式の基本形

これを変形して、送信電力に対する受信電力比のかたちにしたものを式(2)に示します。ここで(λ/4πD)2の部分も利得の一種(GF)だと見做すこともでき、しかしこの部分は利得ではなく損失なので GF=1/LB とみなせば式(3)が導出されます。

式(2) Friis 公式を送受信電力比で表現したもの

式(3) Friis 公式から損失LBのみを取りだしたもの

これまでの式では、利得や損失は一次係数(倍数)として表現していました。しかし通信の世界ではふつう常用対数表記であるデシベルを使います。式(3)をデシベル表記にすると式(4)を得ます。ここで更に、距離に関係のない部分(4π/λ)と距離に関係する部分(D)を分離すると式(5)を得ることができます。

式(4) 損失を対数表現したもの

式(5) 損失を波長λと距離Dに関する式に分解したもの

ここまで紹介してきたモデルでは、電波は障害物のない真空中を球状に拡散しながら広がってゆくことが想定されています。しかし宇宙空間でないかぎり、実際の通信環境には反射物もあれば障害物もあります。これを正確にモデル化するのは難しいのですが、簡易な近似式として式(5)の右側に係数を置くことが行われます(式(6))。

式(6) 空間伝達係数を置いた近似式

この空間伝搬係数 n は無次元数で、n = 2.0 だと障害物のない理想空間、n < 2.0 ならば電波が反射しながら伝達してゆくモデル(導波管など)、n > 2.0 は障害物に吸収され減衰しながら伝搬してゆく様子を表わしています。

さて「通信可能な距離」とは、通信に用いられるエネルギーの総和が伝達損失を上回る距離を示します。すなわち通信限界距離を算出するには、

式(7) 伝達限界を定める不等式

となる式を解けば良いわけです。単位を統一するため、電力や利得をデシベルで表現すると

式(8) 伝達限界を定める不等式(対数表現)

となります。与えられた条件における最大通信距離は、通信エネルギーが伝達損失と一致する限界点となります。すなわち、送受信電力+送受信アンテナ利得の総和が伝達損失と一致する距離を求めれば理論上最大通信距離が算出できます。この許容伝達損失上限を LP, それに応じた理論上最大通信距離を d と置くと、式 (6) および式 (8) から

式(9) 伝達限界を求める方程式

と書きかえることができます。これを更に変形し、左辺に距離が出るようにしたものが式(10)です。この近似式を用いることで、与えられた条件(波長、送信出力、受信感度、送信/受信系の利得/損失、空間伝達係数)における通信限界条件を推算することができます。

式(10) 伝達限界を求める方程式(距離算出)

伝達距離のシミュレーション

では、この公式を用いて伝搬係数と到達距離がどのように相関してゆくかを見てみましょう。ここでは送信出力 14dBm + アンテナ利得 0dB, 受信感度 -76dBm + アンテナ利得 0dB, マージン 10dB として許容伝達損失 80dB を仮定しています。伝搬係数は 2.0(理想空間)~4.0(電波非透過性の障害物多数)の間で変化させています。

シミュレーション(1) 伝達係数~到達距離の相関グラフを表示

これを見ると、まず 2.4GHz と 5.2GHz の伝達距離差が結構あることがわかります。伝達条件が悪くなるに従い 2.4GHz が急激に落ちてゆくようにも見えますが、実際には回折(回り込み)作用もあるので、これほど急激に落ちるわけではありません。経験則的には障害物の多い環境(NLOS;No Line-Of Sight 環境という言い方をします)では 2.4GHz のほうが有利に伝搬しますが、いずれにせよアンテナ間に障害物が挟まるとあっという間に通信距離が半分や 1/4 に落ちてしまう、というのが無線 LAN (に代表される、ギガヘルツ帯の電波を使った通信システムの)性質です。そしてその伝達条件は反射や回折によって変化しますので、障害物のある環境下での正確な通信距離を求めるのは非常に困難です(※註)。

※註 式(6) はあくまで大雑把な近似式に過ぎません。

次は送信出力と到達距離の相関を見てみます。今度は伝搬係数を 3.0 に固定、送信出力は 5dBm (3mW)~25dBm(300mW) の間で変化させています。

シミュレーション(2) 送信出力~到達距離の相関グラフを表示

こうして見ると、出力を上げても大して到達距離が伸びないことがわかります。たとえば 2.4GHz の線に注目すると、出力を 10 倍(5dBm→15dBm すなわち 3mW→30mW)に上げても距離は 11m→24m で2倍強、100 倍(5dBm→25dBm すなわち 3mW→300mW) に上げても 11m→50m で5倍弱しか伸びていません。何故こうなるかというと、電波強度は通信距離の二乗に反比例して弱くなるからです。

押しても駄目なら・・・

送信パワーを 10 倍にする(+10dB)のは容易ではなく、100 倍にする(+20dB)のはもっと困難です。消費電力も大きくなりますし、無線 LAN では法定上の出力上限が存在するので無闇にパワーを上げられません。しかし、アンテナの工夫で送受信効率を 100 倍にするのは比較的容易です。

「アンテナの性能」を示す指標は幾つかありますが、最も代表的なものは(既に何度か出てきている)「利得(ゲイン;Gain)」です。ここはよく誤解されているところなのですが、アンテナの「利得」とは「電波をどれだけ効率よく拾うことができるか」を示す値ではなく、「どれだけ特定方向に絞って電波を放射できるか(あるいは特定方向からの電波に絞って受信できるか)」を示す値です。例えるならば、騒音のなかで遠距離の会話を行うのに必要なのは「感度の良い耳」ではなく「メガホンや集音器」である、ということです。「耳の感度」だけを上げても(例えば補聴器を付けてボリュームを目一杯に上げても)、目的の声ばかりか周囲の騒音も同じだけ大きく聞こえるので、結局もとの木阿弥です。これを専門的には「信号/雑音比(SNR:Signal / Noise Ratio)が同じ」と表現します。

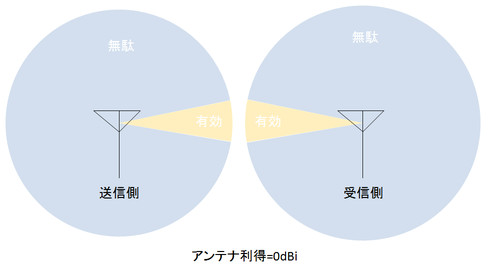

前述したように、自由空間に置いたアンテナから放射された電波は 360 度全方位に対し広がりながら放射されます。しかし距離を置いた 1:1 の通信であれば、横や後ろに放射された電波は全部無駄になってしまいます。同様に、受信側では横や後ろから来るのはノイズでしかなく、見当違いの方向から電波を受けることもやっぱり無駄です。360 度全方位に対して放射する・あるいは全方位から受信する電波のうち、有意なエネルギーはそのごく一部に過ぎず、他はすべて無駄になってしまうわけです。

図1 アンテナ利得=0dBi の場合

送信機から見て受信機のいる方向が特定できるならば、その方向にエネルギーを集中することで送信パワーを上げたのと同じ効果を得ることができます。例えば半球状の放射特性を持つアンテナならば、球状の放射特性アンテナに対して2倍のパワーを出したのと同じ効果が得られます。この場合「アンテナの利得が2倍」であると解釈することができ、一般にはそれをデシベルに換算した「アンテナ利得 3dBi」として表記します。dB の後につく「i」は全方位性=isotropic の i を意味し、全方位性アンテナに対するエネルギーの集中度合いを示しています。送信側と受信側に 3dBi のアンテナを付ければ、送信側で2倍・受信側で2倍なので、送信パワーを4倍に上げたことに相当します。

図2 アンテナ利得=3dBi の場合

エネルギーの集中度合いを増せば、放射・受信するエネルギーに対する有意エネルギーの比率を更に上げてゆくことができます。これが「高利得アンテナ」の働きであり、すなわち「高利得アンテナ」とは「高指向性アンテナ」を意味しているのです。図3は図2より更に放射角を半分に絞った場合、すなわち 3dBi の2倍で 6dBi の利得を持つアンテナの原理図です。この場合、システムとしての総利得は 6dB+6dB で 12dB 相当、送信パワーを 16 倍に上げたのと同じ効果が得られるわけです。

図3 アンテナ利得=6dBi の場合

この調子で送信側・受信側に 10dBi のアンテナを付ければ、それだけで出力を 100 倍にしたのと同じ効果が得られます。しかしアンテナ利得を上げるということはアンテナ指向性を上げるということであり、送信側・受信側がお互いに「相手がどこにいるか」を正しく把握し、その方向にアンテナを向けなければ通信が成立しなくなるということでもあります。そしてアンテナ指向性というのは1種類ではありません。同じ利得(dBi)のアンテナでも、その指向性が上下左右にどう広がっているかで様々な種類があり、用途に応じて使い分けられています。

というところで、次回はアンテナの種類とその特性・用途についてご紹介したいと思います。